garage nakamuraです。

今回はちょっとマニアックにカムシャフトの話をしてみたいと思います。

良くカムのプロフィールと言う言葉は目にしますが皆さんはどれを取ってプロフィールと呼んでいますか?

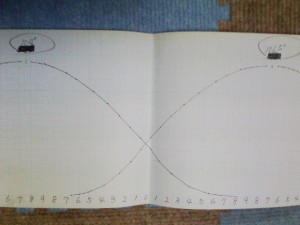

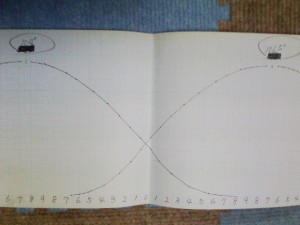

私の場合は画像をプロフィールと理解しています。

私の場合は画像をプロフィールと理解しています。

正確にはこの方眼用紙に書き込む前の段階の数字の羅列をプロフィールと呼ぶのでしょうが、

それではとても判りずらいので見やすく判りやすくするためにグラフに書き出しています。

これは、A型エンジンのプロフィールなのですが全体の画像を取ろうとすると見難くなってしまう為に両端は写っていないですが左右対称カムです。

昔は良く非対称カムと言って売り出していた物も有りますが、それは殆どの場合吸気と排気のプロフィール(形ですね)が違うカムと言うことで扱われていたようです。

ホントの意味での非対称カムと言うのはカムがバルブを(ロッカーアーム)を押し始めて(バルブが開き始める)最大リフト点までの動きとそこからバルブが閉じていく時のクランク角度に対してのバルブのリフト具合が違うものを非対称カムと呼ぶのだと私の場合は認識しています。

余談ですが、この非対称カムというのは、バルブスプリングの設計も含めて非常に難しい物になりまして中々思ったような性能の物を作るのは難しいです。

それでは簡単に見方を説明させて頂きますね。

まず、当然ですがバルブクリアランスは0で取ってあります。

下の数字がクランク角度です。

(上がバルブのリフト量になります。方眼用紙で一線が0.1ミリで見て下さい)

真ん中の0になっている所が上死点(上始点) ですね。

左側のラインが排気側のカムで右側のラインが吸気側のカムのリフト状態です。

さて、この画像でどれ位の事が判るでしょうか?...

バルブのリフト量、中心角、作用角(対称カムですから半分を2倍すればOKです)、

画像を見ての作用角の計算なのですが、右側のインテーク側を例にとって計算してみましょう。

まず、中心角が106.5度ですね。

上始点前から開くのですが、このカムの場合で0.3ミリでクリアランスを取った場合、約55度手前からバルブが開くことになります。

すると106.5度+55度=161.5度となりますね。これが半分の作用角ですからこれを2倍すると323度と成ります。

よく言われる272度カムや280度カムと言われている言い方ですとこのカムは324度カムとなります。(まあ320度ですね)

で、この数字を4サイクルの4で割ると81度(80度カムないしは81度カム)と言うわけです。

どうですか?判りますよね?

他の見方でカムアングル角と言うのも有るのですが、ここでは省かせて頂きますね。

文字で表現するにはちょっと大変ですので...^^;

バルブクリアランスの適正値、バルブのオーバーラップ度数、それにこの図では排気上死点に成っている訳ですからその時点でのバルブのリフト量...etc(ちょっと詳しい人ならバルブスピードもある程度は?)

それにエンジンの性格をある程度決定ずける吸排バルブの交差角&交差角リフト。

で、排気上死点でのバルブのリフト量が判ればバルブとピストンの距離が出て来るわけですね。

良く粘土をピストンの頭に載せて仮組みで、と言う人も居ますがそれはリセスの場所の確認での話ではないかと?(私はやってませんが)

このような感じで初めて使うカムの場合はカムのプロフィールを見て大体の あたり を検討します。

これがきちんと取れるように書けるようになれば、カムを購入する際もこのカムは何度で組めば良いのですか?

等と聞かずに自分なりのバルタイで組めるようになりますし、どういう目的で削られたカムなのかも大体察しが付くように成って来ますね。

ターボエンジンの場合は、タービンや補記類によってバルタイの決め方も色々と変わって来ますから一概には言い切れませんが、

NAエンジンの場合は、一番パワーの出る場所は ここだ! と決めやすくなるのです。

よくプロフィールと言って、丸を書いて何度で開いて何度で閉じて、中心角度が何度だからと言ってる人が居ますが、

あれで決められるの?凄い!と思います...

それから、オリジナルカムと言って販売されていますが、本当の一から作られたオリジナルカムって少ないはずですよ。

大体はベースになるカムをちょっと変更しただけの物が殆どでしょう(そのちょっとが大きいんだよ!と言われそうですが 笑)

一から自分で考えたカム研磨を依頼する場合、現在のカム研磨機ならば数字をインプットして研磨します。

その場合バルブリフト0.001ミリリフトに対してのクランク角度を書き出してインプットするわけです。

メーカーが研磨に出す場合などは0.0001ミリの場合も有るそうです!

画像の場合でランプ部分は0.1ミリですから100倍、1000倍になる訳ですね。

ただ単に書き出せば良いと言う物でも無いですし、微分積分での計算も必要になって来ますから真剣に考えると夜も眠れなくなります。^_^;

ただ、別の方法として種カムと呼ばれるものを製作してそれを なぞって 削る習い削りと言う以前からやられている方法も有りまして、

その場合は数字ではなくて、実際にカムの形を作ってそれに合わせて削って行く方法も有ります。

精度の点で言うと現在のデジタル式の方が制度の高いカムが作れますね。

なぜこんな話をしたかと言いますと、一山だけ良く削れていても意味が無いと言うことですね。

総てのカム山がきちんと設計されたように削られていないとそれが ばらつき になってしまうと言うことです。

当たりカム、外れカムと言うのも昔は沢山存在したのですが、それもこれもプロフィールを正しく取れないと見分けられないと言う事です。

そう言う点では最近はばらつきも少ない精度の良いカムが出来るようになって良い時代だなと感じます。(^^)v

私の場合はこのプロフィールを取るのを覚えてから視力がガクンと落ちてきました...

目が悪くなった代わりにほんの少しですが見えてきた物が有ったので後悔はしていませんが、

出来ればもっと見えるようになりたいと思います。

それでは、この辺で...

オーテックステージアの追加燃料ラインとガソリンフィルターの画像です。

オーテックステージアの追加燃料ラインとガソリンフィルターの画像です。